レベッカ・ベルモア作「フリンジ」、写真は、2019年にモントリオール現代美術館で開催された「レベッカ・ベルモア:フェイシング・ザ・モニュメンタル」展で筆者が撮影

2002年の冬、カナダ、バンクーバーのダウンタウン・イーストサイドを通りかかった通行人は、先住民 アニシナベ族出身のレベッカ・ベルモアが、自分が着ている赤い長いワンピースを電柱に釘で打ち付けているところに出会った。彼女は打ち付けたワンピースから抜け出そうともがいていた。そして、彼女がそこから抜け出すとワンピースはボロボロに引き裂さかれ電柱からつり下がり下着が露わになった。このような姿のまま彼女は自分の腕に記した行方不明の女性の名前を静かに読み上げ、最後は、一人ひとりの名前を声高に叫んで一連の行動を締めくくった。

ベルモアは、マルチディシプリナリー・アーティスト(訳注:ジャンルに拘らずに創作活動を行うアーティスト)であり、この一連の行動は「ビジル(夜警)」と題する彼女の芸術作品の一部である。彼女はこの行動で、行方不明になったり殺害されたりしてバンクーバーの町からいなくなった先住民女性を追悼している。そして、「こういった一人ひとりの先住民女性に対して、周りの人たちはあなた方のことを忘れていませんよ。私の叫びであなた方の息は吹き返し、魂が蘇るのです」と、伝えたいのである。

ベルモアの展覧会でビデオに映し出される画像をなんとなく見ていた人たちは、一連の行動の結末に驚かされるだろう。カナダの生活の質はしばしば世界一と評価されるが、実体は異なっている。カナダでは相変わらず先住民女性に対する暴行が多発している 。 2014年に王立カナダ騎馬警察(RCMP)が公表した資料によると、1980年以降、先住民女性1017人が殺害され、164人が行方不明になっている。先住民女性はカナダ人女性のわずか4.3%にも関わらず、これだけの数を示している。

レベッカ・ベルモア作 「ビジル(夜警)」、 写真は、2019年にモントリオール現代美術館で開催された「レベッカ・ベルモア:フェイシング・ザ・モニュメンタル」展で筆者が撮影

カナダ先住民女性協会(NWAC)が実施した調査によると、見ず知らずの人に殺された先住民女性の数は非先住民女性の3倍以上近くに上っている。未成年を含む先住民女性の殺害は、現時点で、16.5%が見ず知らずの人によって、17%が知人によって、また23%がパートナーによって行われている。

NWACの調査によると、先住民女性は、先住民からも非先住民からも暴行を受けている。彼女たちに暴行を加える者の大部分は男性である。また同調査は、未成年を含む先住民女性が殺害された事件で検挙されたのは、わずか53%であることも明らかにしている。これは、カナダの全殺人事件の検挙率84%をはるかに下回っている。

ケベック先住民女性協会(QNW)によると、ヨーロッパ人の到来以前は先住民社会では、女性が健康面、精神面、教育面、経済面および政治面で重要な役割を果たしていた。しかし、 女性が持っていた、このような社会を動かす力は、ヨーロッパ人がもたらし今も続く「西欧型家父長制度」政策の押しつけにより激減した。

マリー-ピエール・ブーケやシグフリッド・トランブレイなど、カナダのいくつかの大学の研究者によると、カナダ政府は徹底した植民地主義政策を実施し、先住民を西欧社会の生活様式に同化させようとした。その結果、先住民の文化やアイデンティティが損なわれてしまった。

そのような政策の一つが1876年から施行されたインディアン法である。この法律は先住民関連事項について、連邦政府の統治方針を定めたものである。当初、この法律は、カナダ国内の先住民族を積極的に消滅(訳注:エラー表示されます)させることを目的としていた。人類学者のピエール・ルパージュによると、同法は現在もなお先住民の法的能力を制限し、自治権をむしばんでいるという(訳注:エラー表示されます)。

QNWはこのことを「価値体系の抹消」と呼んでいる。何故なら、政府の方針は、まず第一に先住民女性の「活動分野を漸進的に奪い」、また、彼女たちの資質、自律性、アイデンティティおよび文化の「根絶」を徹底的に図ろうとしていたからである。

植民地化政策の結果として、QNWにとって好ましからざる社会経済的背景が生じた。先住民女性は現在もそのような状況の中で生活をしている。そのため、彼女たちの生活そのものを脅かす危険性が増加している。事実、カナダの先住民女性に対する暴力行為は今日に至るまで大量殺戮と呼ばれている。

先住民女性は、自らの境遇を打破するために、植民地主義や人種差別、性差別を糾弾し闘ってきた。ゆっくりだが着実に、芸術が自己表現および精神浄化のための不可欠な手段となり、先住民女性はこれを用いて、自分たちの歴史はこれまでの歴史観とは異なり、辛酸で痛ましいものであったと主張できるようになった。一方、現在抱えている課題の解消を目指し、社会的役割を果たすために妥協する必要も生じた。以下に先住民族が制作した感動的な芸術作品をいくつか紹介する。

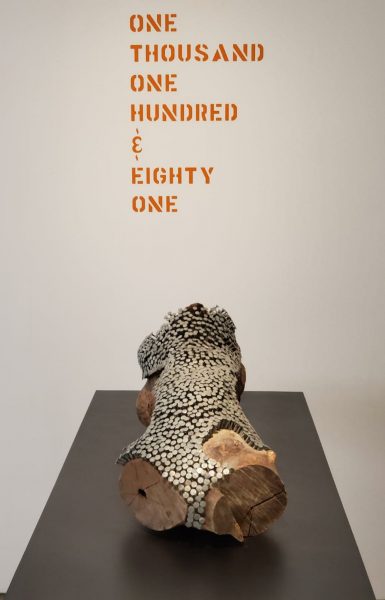

レベッカ・ベルモア作「1181」(2014年)

切断された木の幹にベルモアが総数1181本の鋲(びょう)を打ち付けた。一つひとつの鋲は、殺害されたり行方不明になったりした先住民族女性を表す。被害者の総数は警察の統計による。

レベッカ・ベルモア作「1181」、写真は、2019年にモントリオール現代美術館で開催された「レベッカ・ベルモア:フェイシング・ザ・モニュメンタル」展で筆者が撮影

レベッカ・ベルモア作「フリンジ」(2007年)

この作品は半裸で背中をカメラに向けて横たわる女性の画像である。背中には肩から腰にかけて、縫合された傷痕が見える。そこからは血を象徴する赤いビーズが溢れ出ている。

ベルモアは「この作品は消えることのない肉体を表しています」という。彼女の作品では、しばしば、治りつつある傷痕を持つ女性の身体が描かれている。生き残った先住民女性の身体に残った傷痕は、彼女たちの回復力の強さを示している。

クリスティー・ベルコート作「ウオーキング・ウイズ・アワ・シスターズ(仲間と共に歩む)」(2012年~現在)

芸術家、クリスティー・ベルコートは、白人と先住民を祖先に持つメティと呼ばれる部族の女性である。彼女は、ビーズ飾りの付いた約1763対の室内履きスリッパのカバーを床に置いてインスタレーション(訳注)を制作した。それぞれのカバーは、行方不明になったり殺害されたりした女性を表している。また、寄宿学校へ送り込まれた後、決して自宅へ戻ることのなかった子供たちも表している。この寄宿学校制度は子供たちを家族から引き離し、先住民文化の継承を絶とうとするものであった。

(訳注)インスタレーションとは、ある特定の室内や屋外などにオブジェや装置を置いて、作家の意向に沿って空間を構成し変化・異化させ、場所や空間全体を作品として体験させる芸術(ウィキペディアから抜粋)。

ジェイミー・ブラック作「レッドドレス・プロジェクト(赤いドレス計画)」(2011年)

この インスタレーションには先住民コミュニティから寄付を受けた600枚の赤いワンピースが使用されている。ここで用いられている赤い色は暴力との闘いを意味している。ベルコートのようなメティと呼ばれる黒人の芸術家は、女性への暴力を美的に表現する作品を意識的に制作している。ジェイミーもその一人で、これらの衣服を着るはずであった女性の身体がそこにないことが見て分かるような作品を制作し、多くの女性が行方不明になっていることを強調している。

「レッドドレス・プロジェクト」の画像。左側はジェイミー・ブラック、右側はサラ・クローリーが撮影。掲載許可済み

ケント・モンクマン作「三美神」(2014年)

モンクマンは、クリー族とアイルランド人の間に生まれた芸術家であり、社会に浸透している植民地主義の考えに批判的な目を向け、自己の批判精神を強烈に可視化した作品で知られている。彼の批判精神は全て、彼自身が先住民であるという視点から生じたものである。

モンクマンは、性産業で働く先住民女性に対する性的搾取や偏見など、先住民女性に対する暴挙を皮肉を込めて批判している。例えば、「Le petit dejeuner sur l’herbe(芝生での朝食)」という彼の作品は、ウィニペグ市内のホテルの前で、裸でだらしなく屯(たむろ)する娼婦を描いている。この 地域にいる街娼の約70~80%は先住民女性である。

モンクマンはルーベンスの「三美神」と同名の自身の作品で、魅力、美、創造の女神たちをそれぞれ体型の異なる3人の先住民女性で表現している。この作品でモンクマンは「行方不明になったり殺害されたりした先住民女性」に敬意を払っている。「カナダでは、先住民女性に対する暴行が多数行われており、(中略)行方不明になったり殺害されたりした女性の数は1300人を超える」と、彼は語る。

モンクマンは、先住民族に対する理解不足が世に蔓延していることを痛烈に批判している。また同時に、先住民女性が果たしてきた役割の大きさも世に訴えようとしている。彼女たちの役割は今も先住民の生活習慣の中で大切に扱われている。

先住民のアートには、個人的および集団的苦痛を癒やす力がある。保健・社会福祉委員会によると、先住民のアートは、立ち直る力を高めているし、また、独自性、自尊心、精神的安定、および心身の健康に対してプラス効果を持っているという。同時に教育手段としてのアートは、カナダ政府に政策への説明責任を負わせ、先住民との和解プロセスを推進するのにも役立つだろう。